異界通信 編集部|特別調査レポート

水界の民 ― 全国に棲む“川の子供たち”

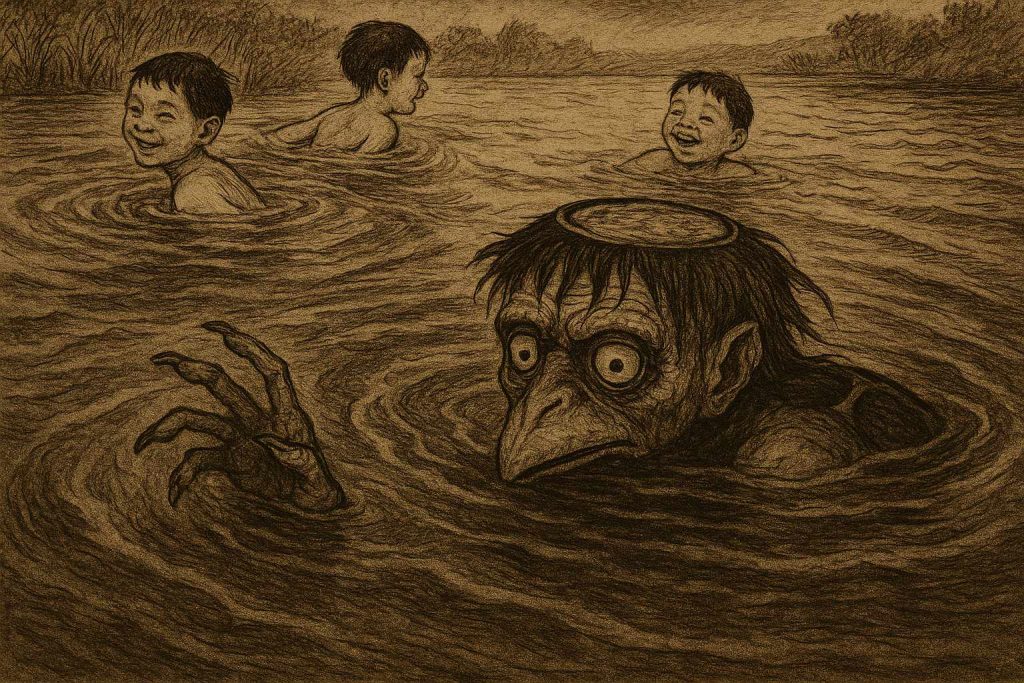

日本列島のあらゆる水辺には、古くから“水の精”の伝承が存在する。

川、沼、滝、そして時には海までもがその住処だった。

それがいつしか「河童」と呼ばれ始めた。

青森の冷たい流れにも、沖縄の暖かな河口にも、

彼らの名は変わりながらも息づいている。

——ガラッパ、ガタロウ、カワントン、ユンコサン。

どの名も水音に似て、まるで呼べば応えるように響く。

人々は彼らを畏れ、同時に愛した。

なぜなら、河童は“災いと恵み”の両方を運ぶ存在だったからだ。

呼び名の迷宮 ― ガッパ・カワタロウ・カワラボウズ

地方によって異なる呼称は、

その土地ごとの“河との付き合い方”を映している。

水を支配する存在として崇められた地域もあれば、

悪戯者・怪異として恐れられた村もあった。

「川原坊主」と呼ばれた地域では、

干ばつの年に河童の姿を見た者が豊作を迎えたという。

つまり、河童は単なる妖怪ではなく、

“水の循環を司る象徴”だったのかもしれない。

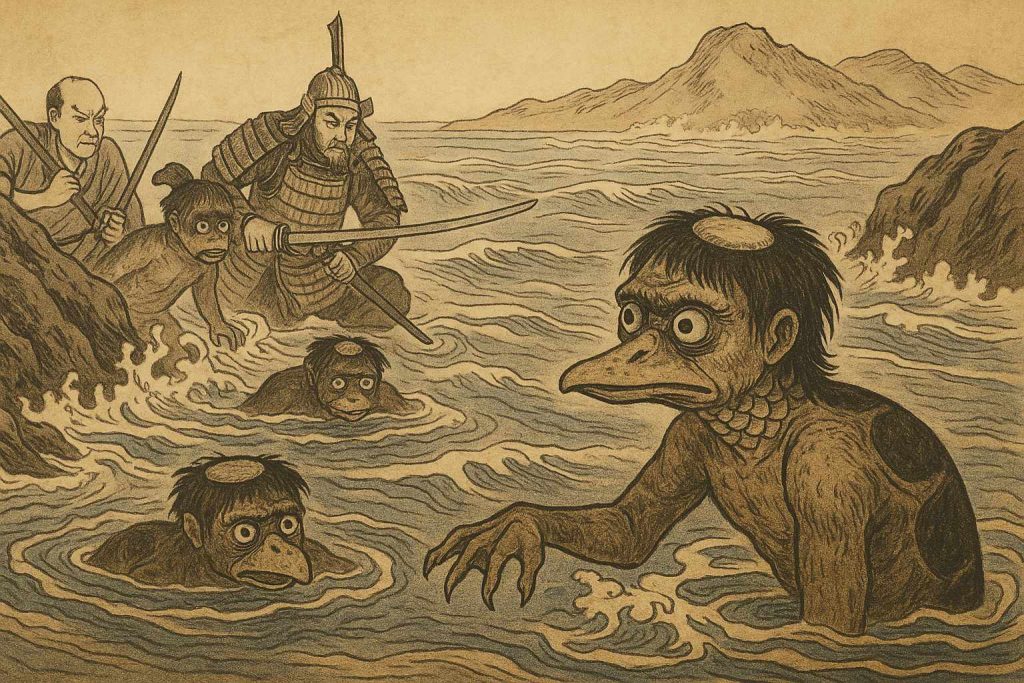

河童の起源譚 ― 黄河から来た九千坊

古書『倭訓栞』には、河童が黄河の上流から渡来したと記されている。

その中の一族「九千坊」は、海を越え九州へと辿り着いた。

だが、彼らは人に恐れられ、追われ、敗れ、

ついには水天宮の使いへと“神格化”された。

——敵としての妖怪が、祀られる神へ変化する。

それはまるで、恐怖が信仰へと昇華する

人間の心の防衛反応 そのもののようだ。

川祭と供物 ― 水神への祈り

六月の川祭では、キュウリが供えられる。

緑の円筒は、河童の皿と水面の波紋を象徴しているとも言われる。

人々はその形に“水の循環”を見た。

——命を奪う川に、命を返すための儀式。

キュウリを流す夜、川面には静かな声が響く。

「食うて、沈むなよ」

それは古来、水神との契約を結ぶ言葉だったという。

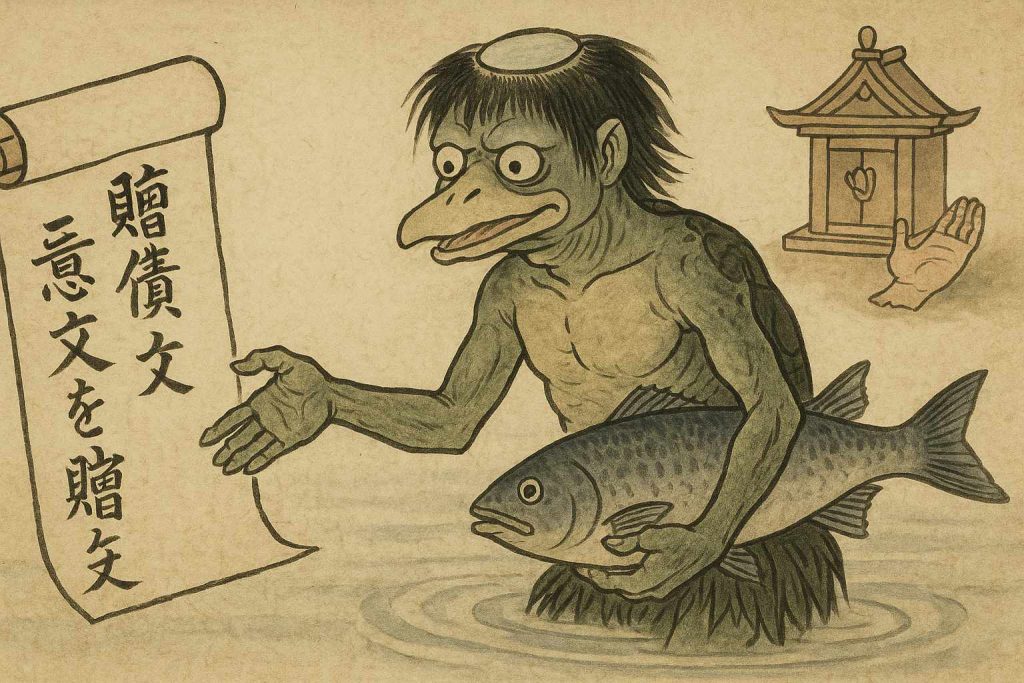

畏怖と共存 ― 人と河童の契約

河童は、悪戯をして詫び証文を残す。

人に敗れ、腕を失い、それでも魚を贈る。

その滑稽さの中にこそ、“人と異界の共存”がある。

ある村では、田植えの季節になると

“河童の手”を祀る神事が今も続く。

それは、自然への謝罪と感謝を込めた古代の信仰の名残だ。

記憶の底に沈むもの ― 現代に残る影

現代の川にはもう、河童はいない。

しかし——本当にいないのだろうか?

大雨の後、濁流の底から覗く影。

子どもの声がしたと思えば、誰もいない。

監視カメラには、

“逆流する足跡”だけが映っていたという報告もある。

もしかすると河童は、

いまも“人の無意識の中”で棲息しているのかもしれない。

筆者考察 ― 水に宿る“無意識の鏡”

河童とは、人類が水を恐れた記憶の集合体である。

水は生命の源であり、同時に死をもたらす境界でもある。

人は川を渡るたびに、

その恐怖と崇拝を形にした——それが「河童」だ。

九千坊伝説は、

異界の存在が人の信仰に吸収され、神話となるプロセスを示している。

つまり、河童は“日本人の無意識に棲むもう一つの自画像”なのだ。

我々が河童を見たとき、

それは外にいる妖怪ではなく、

**「自然と共存していた時代の記憶」**を覗き込んでいるのかもしれない。

——水面に映る影は、きっと我々自身だ。

現地情報・アクセス

📍 有名河童伝承地 岩手県遠野市 カッパ淵

コメント