異界通信 編集部|特別調査レポート

真相を求める群衆の声

2022年夏、日本を震撼させた元首相銃撃事件。容疑者として山◯徹◯被告が起訴されたが、ネット上では「真犯人は別にいる」「背後に組織がある」といった言葉が、今なおくすぶり続けている。SNSには“検証”を名乗る動画が無数に投稿され、スナイパーの影、音声のズレ、隠された映像——。それらは“真実を暴く”という大義のもとで共有され、多くの人々の感情を巻き込みながら拡散していく。それは単なる情報拡散ではなく、「信仰の形成」 に近い現象だ。

断片が“儀式”になる

事件の瞬間を映した映像や写真は、何度も再生され、分析され、切り抜かれていく。「この影は誰だ」「銃声の間隔が不自然だ」——。人々が感じた違和感は“供物”のように祭壇へ捧げられ、他の者がそれを“解釈”という祈りで包み込む。いつしか、それは**“真実の考察”という名の儀式**となる。人は「分からない」という不安を埋めるために、物語を作り、信じ合う。それが共同体をつくり、熱を帯びる。

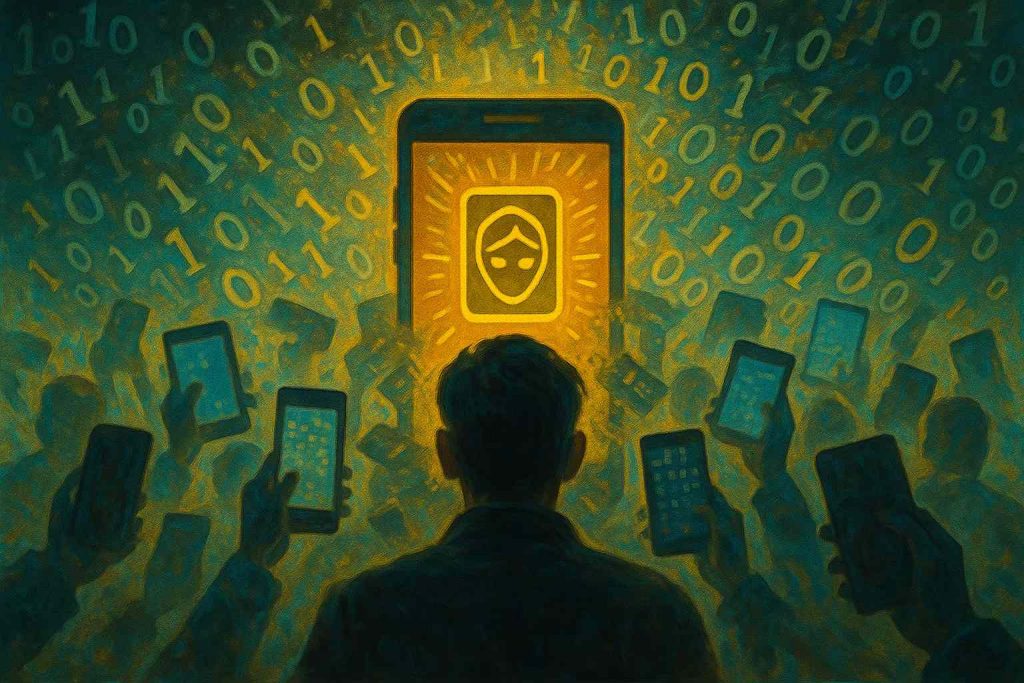

SNSという“信仰装置”

SNSのアルゴリズムは、共鳴する者を結びつけ、似た信念を強化し合う“共振の空間”を生み出す。外部からの否定は異端審問のように排除され、残るのは同じ信仰を共有する者たち。「メディアは嘘をつく」「我々だけが真実を知る」——そんな言葉が合言葉となり、彼らは**“覚醒者の共同体”**を築いていく。

現代オカルトの構造

かつて“オカルト”とは、霊や超常を指した。だが現代のオカルトは、**「情報そのもの」**だ。SNSのタイムラインは神託のように更新され、誰もが預言者になり、誰もが信者になる。リツイートやコメントは、信仰告白のような行為だ。安◯事件をめぐる数々の“真相説”は、事実の追及ではなく、現代人の不安と欲求が生んだ信仰儀式として現れている。

筆者考察 ― 信仰は情報を食べて生きている

人は「分からないもの」を恐れる。そして、恐怖の正体が見えないとき、そこに“意味”を与えることで安心しようとする。古代の人々は、雷を神と呼び、風を霊と見た。現代の人々は、映像と数字の海の中で、「アルゴリズム」という神話を信じている。SNSはまるで新しい宗教の祭壇だ。スクロールは祈りであり、共有は布教である。誰かの投稿が「真実らしく」見えるとき、それは信仰の炎に油が注がれる瞬間だ。“真相”を追うことは、もはや情報の旅ではなく、「救い」を求める儀式となっている。

誰かが「真犯人は別にいる」と語れば、それは世界に意味を与える“物語”になる。だがその信仰は、祈りと違って終わりがない。常に「次の真実」「もっと深い闇」を求め、信じる者たちは自らの不安を食べて進んでいく。彼らにとって“証拠”はもはや重要ではない。必要なのは、**「信じられる秩序」**だけだ。そこに共感し、同じ怒りを抱く人がいれば、孤独は癒やされ、信仰は完成する。——つまり、“陰謀論”とは情報社会における共同祈祷なのだ。そして我々は、いつの間にかその儀式の参列者となっている。動画を開き、コメントを読み、感情を共有する——それは、「信じない者」であっても儀式への参加を意味する。オカルトとは、未知の領域を覗き込む行為だ。ならばこの“情報信仰”も、まさしく現代のオカルト現象である。信じる者も、疑う者も、みな同じ“異界”の住人だ。

真実を超えて「真実を知りたい」

いつの時代も真実を求めるのは人間の根源的な衝動だ。しかしその願いが強すぎるとき、人は真実ではなく“信じたい幻想”に救いを求めてしまう。——誰もが神を失った時代、人々は“情報”を神にした。そしてその神は、今もSNSの中で静かに息をしている。

編集部より(免責文)

本記事は、特定の個人・団体を断定的に批判または貶める意図はありません。ネット上で流布する噂や言説を題材に、現代社会の「情報信仰」構造を考察する目的で制作しています。記事中の名称は伏せ字・象徴表現を用いており、実在の人物・団体とは必ずしも一致しません。

コメント